|

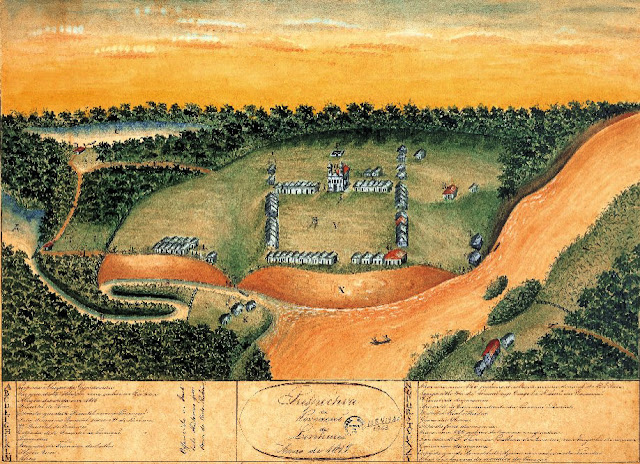

| O Rio Doce em 1815 (Gravura do príncipe Maximilian Alexander Philipp Wied-Neuwdied, Fundação Biblioteca Nacional). |

Introdução

O texto que se segue, de autoria de William John Steains, foi lido em sessão da Royal Geographical Society, de Londres, no dia 16 de Janeiro de 1888, e publicado no Boletim de fevereiro do mesmo ano, p. 61-79. Graças ao interesse da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, que adquiriu à Biblioteca Nacional cópia em microfilme do texto original e providenciou sua tradução, se publica pela primeira vez em vernáculo para conhecimento dos interessados. Em correspondência com o Royal Geographical Society, a FCAA obteve também algumas informações sobre o autor: William John Steains desde criança manifestou vivo interesse pela exploração geográfica e pelos estudos etnológicos. Veio para o Brasil aos 18 anos, a fim de trabalhar como desenhista na construção de uma ferrovia em Alagoas. Aos 22 anos concebeu e realizou a expedição ao rio Doce de que trata o presente relatório. Em 1891 estabeleceu-se na costa ocidental da África, como agente consular junto ao Protetorado da Costa do Níger. Sua saúde sofreu ali os rigores do clima, o que não o impediu de regressar àquela região em setembro de 1894, para ali morrer em novembro desse ano, com a idade de 31 anos.

A tradução aqui publicada é de Reinaldo Santos Neves.[ 1 ]

Tenho a honra, esta noite, de chamar sua atenção para uma pequena região do grande império do Brasil que, atualmente, é muito pouco conhecida não só dos europeus em geral como também da maioria dos próprios brasileiros. Tendo residido cerca de três anos e meio numa das províncias do norte do Brasil, resolvi, nos primeiros meses de 1885, realizar uma exploração do rio Doce e de seus afluentes da margem esquerda. Essa exploração, que se estendeu de junho de 1885 a janeiro de 1886, foi realizada inteiramente sob minha própria responsabilidade, e por nenhum outro motivo senão pelo “simples amor à tarefa”.

Sendo limitados os recursos de que dispunha, evidentemente eram poucos os homens sob o meu comando, assim como, com relação às nossas provisões, tudo que posso dizer é que eram elas, por vezes, também poucas, e que, em conseqüência, nossas refeições eram feitas vez por outra. Contudo, apesar desses e de outros obstáculos, minha pequena expedição prosseguiu teimosamente o seu caminho para, depois de oito meses de sacrifício, retornar ao seio da civilização com a consciência de ter concluído de forma inteiramente satisfatória a missão a que se propôs.

O rio Doce está situado entre os paralelos 19° e 21° de latitude sul, e é formado por vários pequenos cursos d’água que descem da vertente oriental de uma importante cadeia de montanhas conhecida pelo nome de serra da Mantiqueira.[ 2 ] Esta cadela, que se estende em direção nordeste, faz parte do irregular maciço litorâneo do Brasil, formando, por assim dizer, um “muro de arrimo” para a série de ondulosos planaltos que compõem a maior parte da região centro-sul do Brasil.[ 3 ] A extensão total do rio Doce é de pouco mais de 450 milhas.

|

| Mapa dos rios Doce e Jequitinhonha. |

A região da bacia do rio Doce que se situa a leste da serra dos Aimorés é uma planície coberta por densas florestas, que de uma elevação de cerca de 900 pés desce gradualmente até a costa. Próximo à costa essa planície se transforma numa extensa baixada de aluvião, coberta em grande parte por lagoas pouco profundas que se comunicam entre si por meio de longos, estreitos e sinuosos cursos d’água chamados valões.[ 4 ] A maior dessas lagoas é a Juparanã, que se comunica com o rio Doce, cerca de 30 milhas acima da foz, através de um canal estreito, tortuoso e profundo com sete milhas de extensão. A lagoa tem um comprimento de 18 milhas, e uma largura de aproximadamente duas e meia milhas em sua extremidade sul. É muito profunda e, à exceção de certos terrenos baixos de aluvião em suas extremidades norte e sul, está cercada de altos paredões cobertos de matas, compostos principalmente de barro avermelhado sobre uma camada de áspero cascalho vermelho. Ao norte da lagoa deságua um rio — o São José,[ 5 ] que nasce na serra dos Aimorés e banha um território inexplorado, habitado por grupos nômades de ferozes botocudos. Na totalidade de seu curso, o São José atravessa densas florestas em que se encontra grande quantidade dessa árvore tão procurada que é o jacarandá (Bignonia cocrulea Will).

Com a exceção de dois deles, nenhum dos afluentes do rio Doce é navegável, em razão das numerosas quedas d’água e corredeiras que, em muitos trechos, obrigam o viajante a carregar por terra a sua canoa. Os rios Suçuí-Grande e Santo Antônio são os afluentes que se prestam melhor para a navegação, o segundo apresentando-se livre de obstáculos num trecho relativamente pequeno de 20 milhas de extensão. Já o rio Suçuí-Grande apresenta uma forte queda d’água pouco antes de sua confluência com o rio Doce, mas desse ponto em diante permite uma navegação ininterrupta por várias milhas.

Em seu curso principal, o rio é navegável até Porto do Souza, a 120 milhas de distância de sua foz. Logo acima de Porto do Souza se encontra uma série de fortes corredeiras conhecidas como Escadinhas. Sendo impraticável a sua travessia, nesse ponto as canoas precisam ser puxadas por terra, com o uso de bois, num trecho de três e meia milhas. Daí em diante, sucedem-se, em maiores ou menores intervalos, as quedas d’água e corredeiras.

|

| Viagem no rio Doce, Dezembro de 1815. |

O grande encanto dessa região do Brasil está nas imensas florestas virgens que cobrem, com grandiosidade sem par, quase a totalidade da área banhada pelo rio Doce e seus numerosos afluentes. Em ambas as margens do rio, e durante a maior parte do seu curso, essas belas florestas, abundantes em uma centena de espécies da melhor madeira, chegam até à beira d’água, formando uma muralha quase impenetrável da vegetação tropical mais esplendidamente natural que possa ser imaginada. No momento em que o viajante, mediante o uso por assim dizer sacrílego de machado e facão, logra forçar sua entrada nos recônditos sombrios desses vastos templos da natureza, a grandeza e a imobilidade como que de morte que dominam o cenário lhe transmitem a impressão de se encontrar em terreno sagrado. As vastas áreas de mata virgem que se estendem ao norte do rio Doce mantêm-se até hoje praticamente invioladas pelo homem civilizado,[ 6 ] razão por que seus soturnos interiores oferecem refúgio seguro para as numerosas tribos de botocudos, que por ali vagueiam nas mesmas primitivas condições em que viviam seus ancestrais à época do descobrimento do Brasil, cerca de quatro séculos atrás. Vez por outra esses índios assaltam as povoações mais avançadas, ocasiões em que aproveitam para saldar, com juros terríveis, “velhas contas” que ficaram arraigadas no espírito por natureza vingativo desses selvagens. A antropofagia é ainda a ordem do dia entre algumas das tribos mais selvagens, mas é consolador saber que esse hediondo costume está desaparecendo rapidamente, devendo deixar de existir dentro de pouco tempo.

Para que se possa explorar o vale do rio Doce, esses índios, que totalizam, eu diria, cerca de 7.000 indivíduos, precisam antes ser civilizados, ou pelo menos trazidos a um estado parcial de civilização. Os botocudos têm resistido tenazmente a todas as tentativas de civilização feitas nos últimos 380 anos, mas acredito firmemente que uma expedição bem organizada possa realizar essa tarefa em espaço de tempo relativamente curto. Daí adviriam enormes benefícios; as margens do rio Doce poderiam ser não digo colonizadas, mas povoadas, e o Brasil teria aberta e em condições de prosperidade uma das mais ricas regiões de seu vasto império.

Existem hoje somente três pequenas povoações nas margens do rio Doce, nenhuma das quais se pode chamar de próspera. Linhares, situada na margem esquerda do rio, a 30 milhas da foz, é um lugarejo decadente, de que teremos ocasião de falar mais adiante. Guandu, povoado bem próximo à confluência do rio do mesmo nome, não é o que poderia ser, devido às dificuldades de comunicação com outros portos. Todos os produtos, de que o principal é o café, precisam ser levados por terra[ 7 ] até Vitória (a capital da província), num percurso de dez dias. Em Guandu vivem quatro ou cinco colonos americanos, miseráveis remanescentes de um grupo que imigrou para o Brasil logo após a Guerra Civil. Estes colonos, assim que desembarcaram no Rio de Janeiro, foram despachados para o rio Doce, a fim de explorarem os recursos naturais do território e, ao mesmo tempo, fazerem suas próprias fortunas. Levados a acreditar que, dentre todas as regiões da terra, o vale do rio Doce era o lar ideal para os sulistas, entregaram-se com entusiasmo à oportunidade que se lhes oferecia. Logo perceberam, todavia, que tinham sido enganados por quem os persuadira a deixar sua terra natal. Os que puderam fazê-lo, partiram daquele pretenso “lar”, mas os que permaneceram, por não terem outra alternativa, foram gradualmente de mal a pior, de forma que hoje não há quase um só deles que não daria de bom grado tudo que possui (que aliás, é praticamente nada) em troca de uma oportunidade de dar as costas para sempre ao rio Doce e à sua triste experiência. A terceira e última povoação às margens do rio é Figueira. Os habitantes, em número de 700 aproximadamente, claro que conseguem subsistir de um dia para o outro, mas além disso não há muito a ser dito.

O sal constitui o principal artigo de comércio no rio Doce mas, devido à dificuldade de seu transporte, em canoas, do litoral até o interior, se torna, no final da jornada, um artigo de luxo extremamente caro. No Rio de Janeiro uma saca de sal pesando 60 libras custa, por alto, ls. 8d. Na foz do rio Doce, seu valor se eleva para 3s. 4d. Em Guandu a mesma saca de sal já é vendida por 5s., em Cuité por 13s. e em Figueira por algo em torno de 16s. 8d.

O vale do rio Doce pode ser descrito como uma grande lacuna no edifício de civilização que, nos últimos 370 anos, se vem lentamente erigindo ao longo das 4.900 milhas de litoral brasileiro. Há poucas dúvidas de que o Espírito Santo é hoje a mais pobre de todas as províncias do império ou pelo menos a mais pobre dentre as províncias litorâneas. E no entanto não vejo por que essa pobreza deva continuar numa província que tem condições de gerar os mesmos produtos que as outras. Não existe em todo o Brasil um território mais rico que aquele situado entre os rios Mucuri e Doce, e todavia aquilo é, metaforicamente falando, um deserto. Quase 25.000 milhas quadradas de terra rica e habitável jazem ali inaproveitadas devido ao pavor que aos moradores do Espírito Santo, como também aos de Minas Gerais, os índios inspiram. É mais do que provável que o povo das duas províncias nunca tomará providências para o melhoramento desse território; portanto, se alguma coisa há de ser feita no sentido do progresso dessa rica região do Brasil, terá de ser feita pelo governo imperial.

A propósito, alguns dos matutos fazem uma ideia bastante curiosa do significado do termo “governo”. Um deles informou-me que, se lhe acontecesse de ir um dia ao Rio de Janeiro, faria questão de “visitar o cavalheiro”. E com toda a sua simplicidade rústica ainda me perguntou se por acaso eu sabia qual o horário de expediente do cavalheiro (ou seja, do governo).

Não resta dúvida de que a futura riqueza dessa região do Brasil está na imensa reserva de valiosas madeiras que suas matas virgens contêm. Algumas das principais variedades ali encontradas são as seguintes:

| Nome popular | Nome científico | Utilização | |

| Espécie | Família | ||

| jacarandá | Bignonia caerulea, Willd. | Bignonaceae | Marcenaria etc. |

| Peroba | Bignonia similiatrapea | Bignonaceae | Construção, especialmente naval |

| Maçaranduba | Mimusops excelsa | Sapotaceae | Construção de esteios |

| Ipê | Tecoma Ipê | Bignonaceae | Construção e propriedades medicinais |

| Sapucaia | Lecythis ollaria, L. | Myrtaceae | Construção |

| Coração de negro | Leguminosae | Construção | |

| Pau d’arco | Bignonia chrysantha, Willd. | Bignonaceae | Construção, especialmente dormentes de via férrea; propriedades medicinais |

| Vinhático | Leguminosae | Mobiliário etc. | |

| Angico | Acácia angico, Mart. | Leguminosae | Construção e propriedades medicinais |

| Argelin pedra | Andira spectabilis, Sald. | Leguminosae | Construção |

| Braúna | Construção | ||

| Bicuíba | Myristica officinalis | Myristicaceae | Construção e propriedades medicinais |

| Araribá | Idem | ||

| Sicupira | Robinia coccinea, Aubl. | Leguminosae | Construção. Sua casca contém propriedades medicinais |

| Pequiá | Marfim | Leguminosae | Construção, mais especificamente das vigas das casas |

| Guarabu | Astronium coccineum | Terebinthaceae | Idem |

| Copaíba | Copaifera officinalis, L. | Leguminosae | Propriedades medicinais |

| Andiroba | Carapa guyanensis, Aubl. | Meliaceae | Idem |

| Almecegueiro | Bursera gumifera, L. | Terebinthaceae | Idem |

| Plantas: | |||

| Guaxima | Helicteres meliflua? | Sterculiaceae | Idem |

| Ipecacuanha | Cephoelis ipecacuanha, Rich. | Rubiaceae | Idem |

| Salsaparrilha | Smilax salsaparrilha, Linn. | Asparagineae | Idem |

| Sassafrás | Ocotea cymbarum, Hunt. | Laurineae | Idem |

| Jumbeba | Cactus opuntia, L. | Cactaceae | Idem |

O valioso pau-brasil (Caesalpinia brasiliensis Linn., Fam. Leguminosae) é encontrado em diversas áreas do rio Doce, sobretudo no curso inferior do São José.

|

| Pau-brasil. |

No que se refere às riquezas minerais dessa região do Brasil, não posso informar senão pouca coisa. O ouro existe em vários locais, principalmente nas vizinhanças de Cuité. Em Onça encontramos numerosos espécimes do mineral conhecido como cristal brasileiro, e no curso superior dos rios Pancas e São José encontramos granadas. Sinais da existência de minério de ferro podem ser vistos em quase toda parte, e em muitos pontos do rio descobrimos uma espécie de talco. Segundo se conta, grandes quantidades de ouro teriam sido descobertas, anos atrás, perto das cabeceiras do rio São José.

O clima dessa região é de modo geral saudável. Se não fosse assim, acredito que meu pequeno grupo de exploradores, exposto a ele durante oito meses fatigantes, teria sofrido piores efeitos do que foi o caso. O calor é por vezes bastante forte, mas tornam-no mais tolerável os ventos alísios, carregados de umidade, que provocam uma equilibrada distribuição de chuva ao longo do ano, fazendo do vale do rio Doce um dos pontos mais férteis e luxuriantes do Brasil.

O primeiro explorador que tentou subir o curso do rio Doce parece ter sido Sebastião Fernando Tourinho. No Dicionário da Província do Espírito Santo constatamos que, no ano de 1572, Tourinho partiu de Porto Seguro com o objetivo de explorar o rio Doce, mas a insuficiência de meios levou-o de volta a Porto Seguro a fim de renovar suas provisões, retomando a seguir sua jornada. Até que ponto do rio Tourinho chegou, não sabemos; tampouco sabemos, com exatidão, o caminho por ele seguido. Consta, porém, que os índios o teriam ajudado em sua exploração, em mais de uma oportunidade.

O príncipe Maximiliano von Neuwied informa que, durante suas viagens pelo Brasil (1815-17), visitou o curso inferior do rio Doce, embora me pareça que sua exploração se tenha limitado às regiões próximas da vila de Linhares, distante 30 milhas da foz do rio.

|

| Navegação pelo rio Doce (Navigacion sur un bras du Rio Doce). |

A época em que a grande Expedição Agassiz procedia às suas pesquisas no Brasil (1865), o professor Hartt, um dos seus líderes, subiu o rio Doce até Porto do Souza. Em trabalho valioso intitulado Resultados científicos de uma viagem ao Brasil, aquele eminente geólogo americano fez um relato de sua exploração, realizada em companhia de um certo Sr. Edward Copeland, um dos voluntários da Expedição Agassiz.

Algumas tentativas têm sido feitas no sentido de melhorar as condições comerciais dessa rica região brasileira, fracassando todas elas, infelizmente, até o momento. Devo mencionar ao menos uma dessas tentativas, organizada, em 1857, por um filantropo brasileiro, Dr. Nicolau Rodrigues da França Leite. Esse cavalheiro, tendo obtido autorização (e algo mais substancial) do governo imperial, esforçou-se para instalar um certo número de colonos — sobretudo italianos — nas margens do rio Doce, numa localidade conhecida como Fransilvânia e também numa outra chamada Limão. Mas o bem-intencionado trabalho do Dr. França Leite fracassou, e de tal forma que não resta hoje o mais leve sinal de que essa tentativa de colonização tenha sido jamais feita. Não há dúvida de que foi o assassinato, por um grupo de botocudos, do jovem Avelino (parente próximo do Dr. França Leite), a causa principal que levou à dissolução da colônia. Esse lamentável incidente ocorreu em 1860, em circunstâncias realmente trágicas. O Dr. França Leite, supervisor da colônia, foi chamado ao Rio de Janeiro a negócios, sendo substituído em sua ausência por Avelino. Era costume dos nackinhapmás — a tribo de botocudos que habitava as vizinhanças — visitar a colônia de vez em quando a fim de obter um ou dois artigos, como tabaco, além de provar alguma coisa da comida civilizada. As coisas correram assim tranquilamente durante algum tempo até que, gradualmente, os índios começaram a tomar antipatia por Avelino. Por quê, ou como, não sou capaz de dizer. Um dia os índios vieram à colônia e, na presença de Avelino, mataram o seu cão, deliberadamente, a tiros. Diante disso, dois ou três amigos de Avelino (entre eles o meu intérprete Moreira) aconselharam-no com veemência a deixar a colônia, mas o jovem não lhes deu ouvidos e permaneceu corajosamente em seu posto. Passaram-se algumas semanas e os mesmos índios apareceram novamente na colônia. Desta vez, não havendo outros cães para matar, assassinaram o próprio Avelino, golpeando-lhe a nuca com um machado no momento em que ele fazia calmamente sua refeição. Em seguida os índios puseram fogo às poucas choças, cobertas por folhas de palmeira, que compunham a colônia, e, dividindo o corpo do pobre Avelino em postas, assaram-no e, depois de descansar um pouco para facilitar a digestão, partiram novamente para seus redutos. Esse incidente se torna ainda mais trágico tendo em vista que Avelino deveria casar-se em breve com uma prendada jovem que, na época, vivia em Linhares.

Passo agora a dar um roteiro aproximado de minha viagem:

A 7 de junho de 1885 saí do Rio de Janeiro, num pequeno navio-costeiro brasileiro com destino a Santa Cruz, na província do Espírito Santo. Antes de deixar o Rio de Janeiro, adquiri todas as provisões, munições, etc., que calculei seriam necessárias para a viagem. Previa então que a exploração do rio Doce exigiria de mim cerca de seis meses. Os principais artigos adquiridos foram carne seca, bacalhau e farinha, compreendendo sessenta grandes pacotes.

Na noite de 8 de junho o pequeno vapor Mayrink chegou a Vitória, capital da província do Espírito Santo, e na manhã seguinte fui a terra a fim de cumprimentar o presidente da província, Dr. Laurindo Pitta de Castro, que pareceu interessar-se vivamente por minha exploração. A 10 de junho chegamos ao pequeno porto marítimo de Santa Cruz, onde saltei com minhas provisões. Um pequeno vapor costumava fazer ocasionalmente o trajeto entre Santa Cruz e Linhares, vila às margens do rio Doce, mas por ocasião de minha chegada esse vapor estava quebrado, o que não me deixou alternativa senão dirigir-me a Linhares por terra. Felizmente um certo Senhor Pinto estava se preparando para fazer essa viagem, de forma que pude acompanhá-lo. Deixando Santa Cruz no dia 11 de junho, chegamos ao rio Doce após dois dias de penosa marcha, a cavalo, por um terreno algo montanhoso. Linhares é uma vila insignificante, que consiste em pouco mais do que uma praça, com casas pequenas e, em sua maior parte, habitadas por roceiros que não pareciam ter outra ocupação regular senão a de ficar à toa.

O príncipe Maximiliano, em suas Viagens (1815), descreve Linhares como “um lugarejo pobre e insignificante, as casas baixas e modestas (…) feitas de barro, sem reboco, e pequenas. Foi construída em forma de quadrado; não existe igreja ainda, mas somente uma grande cruz de madeira. A missa é rezada no interior de uma pequena casa”. Lamento dizer que, assim como era em 1815, assim é Linhares hoje, com uma única exceção. Na época da visita do príncipe não havia nem tinha havido igreja, enquanto hoje se pode ver, por suas ruínas, que pelo menos duas igrejas foram iniciadas, em períodos diferentes, sem que nenhuma delas tenha sido concluída. Uma dessas igrejas redundou em malogro total, e a outra, ou melhor, o que dela resta, transformou-se numa ferraria.

O passado histórico de Linhares bem serve para justificar sua condição atual. Segundo lemos no Dicionário da Província do Espírito Santo (já citado antes), Linhares foi fundada no ano de 1792, povoando-se com criminosos que, tendo escapado ao braço da lei, encontraram nas regiões banhadas pela rio Doce uma espécie de refúgio.

Apesar de todas as suas limitações, porém, creio que em alguma época futura Linhares há de tornar-se um próspero centro comercial. O terreno em que se levanta é sem dúvida o local mais adequado para uma cidade em todo o vale do rio Doce, situando-se bem acima do nível do rio e, portanto, fora do alcance das grandes cheias que aí ocorrem anualmente.

Por volta de 28 de junho eu já tinha adquirido minhas canoas e posto a expedição de certa forma em funcionamento. Tinha contratado seis homens (quatro brasileiros, um escocês e um intérprete português) para acompanhar-me. Assim, minha primeira viagem foi até à foz do rio. Chegamos aí ao meio-dia de 1º de julho, montando acampamento numa longa e arenosa faixa de terra na margem norte do rio, do lado oposto a Regência. Aí o rio Doce tem uma largura de cerca de milha e meia. Era meu desejo demorar-me aí algum tempo, a fim de fazer um exame detalhado do que, segundo se pode esperar, será um dia um importante porto brasileiro. Mas atualmente a barra do rio Doce não é incluída na mesma categoria de outros portos do Império, ainda que, em alguns casos, bem inferiores. Além do fato de que alguns pequenos veleiros, vindos do Rio de Janeiro, atracam aí vez por outra com o objetivo de embarcar madeira (principalmente jacarandá), não há atividade comercial nenhuma.

A 9 de julho regressamos a Linhares, partindo de novo a 16 a fim de explorar a lagoa Juparanã e o rio São José. Nessa viagem descobri um erro que tem sido cometido em todos os mapas dessa região até agora impressos, ou seja, o erro que mostra dois rios (o São Rafael e o rio Preto) desaguando na extremidade norte da lagoa Juparanã, quando na realidade existe apenas um rio que deságua nessa lagoa, e esse rio tem o nome de São José. Ademais, esse rio nunca tinha sido explorado antes,[ 8 ] até que eu e meus companheiros subíssemos o seu curso. Um mês inteiro foi gasto em subir e descer esse rio.

Nosso maior problema foi a destruição quase total de nossa canoa ao atravessarmos uma corredeira, e o menor foi termos de tomar café sem açúcar durante mais de uma quinzena. Deparamo-nos ao todo com mais de uma dúzia de cachoeiras, e corredeiras em grande número. A primeira cachoeira, subindo-se o rio, tinha cerca de 100 jardas de comprimento, com uma queda total de 24 pés, o que representou, no que nos dizia respeito, um dia e meio de ingentes esforços. Refiro-me ao tempo que levamos para subir a cachoeira. Em nossa viagem de regresso, porém, não levamos mais que meio minuto para descê-la. Além das corredeiras, outro tipo de obstáculo com que nos defrontávamos eram as moitas cerradas de uma árvore leguminosa conhecida pelo nome de ingá, que abunda no curso superior do rio. Em muitos trechos éramos forçados simplesmente a abrir caminho por entre essas moitas de ingá.[ 9 ]

O ponto extremo do rio São José por nós atingido, foi uma catarata pitoresca a que chegamos na tarde de 26 de julho. Ficamos dois dias acampados junto a ela, iniciando o regresso na manhã de 29. Dei à catarata o nome de Leila. O aspecto que apresenta é de grande beleza, com cerca de 40 pés de altura e 80 de largura. Estávamos então no centro do território habitado por uma tribo de botocudos, os pojixa. A certa distância da catarata Leila, bem no meio da floresta, descobrimos uma choça desabitada, pertencente a esses índios. Mais tarde fui informado de que, enquanto estávamos subindo o São José, esses índios pojixa estavam rondando a vila de São Mateus, levando pânico, às vezes, aos fazendeiros instalados nos pontos mais distantes daquele lugar. Os índios roubaram gado e além disso, tendo desaparecido as duas filhas de um rico fazendeiro, supõe-se que teriam sido levadas pelos índios, bem para o interior da região, onde seria impossível resgatá-las.

Foi então que tive de enfrentar o pior problema que se me deparou durante toda a minha exploração, que reduzia a nada, em comparação, todo e qualquer perigo representado pelas cachoeiras, pelos índios, pelas feras, febres ou malária.

Pouco depois de meu regresso a Linhares descobri que, em razão de despesas imprevistas, esgotara-se todo o dinheiro que trouxera comigo do Rio de Janeiro. O que fazer? Não pude admitir a ideia de vender e certamente com prejuízo as provisões, munições, etc., destinadas à expedição, e abandonar assim o meu projeto; resolvi portanto expor aos meus homens o estado de coisas, e, reunindo-os, informei-os de que não havia como receberem seu pagamento até que a expedição retornasse ao Rio de Janeiro. Os homens já estavam preparados para tal notícia, pois sua contratação tinha sido feita nesses termos. Informei-os ainda de que não receberiam nem um centavo de adiantamento além do que já lhes fora pago; em suma, que o dinheiro de que dispunha se esgotara inteiramente. Os homens ficaram um tanto chateados, e um ou dois começaram a resmungar que, nesse caso, eles não iriam adiante. Apelei então para os seus bons sentimentos num discurso estudado, e minhas palavras produziram o efeito desejado. Eles ficaram sentados em silêncio alguns momentos, entreolharam-se como ovelhas desgarradas e depois disseram em coro: “Doutor! nós vamos com o senhor até o fim.” Não houve necessidade de mais palavras: com um cordial aperto de mão selou-se o contrato de fidelidade. Tendo assim conquistado a lealdade dos homens, decidi partir de Linhares o mais breve possível. Deste modo, a 31 de agosto iniciamos nossa longa e árdua jornada.

A 3 de setembro alcançamos a confluência do rio Pancas, um dos afluentes da margem esquerda do Doce, a 54 milhas acima de Linhares. Era minha intenção subir esse rio da mesma forma como subira o São José; assim, no dia seguinte, quatro dos homens, juntamente comigo, partiram na canoa menor, a Lily, deixando Adriano e William por conta do acampamento principal e do grosso das provisões. Pouco depois do meio-dia chegamos à primeira cachoeira do rio Pancas (cachoeira dos Bugres). Aí tivemos de descarregar a canoa a fim de transportá-la através das pedras. As cinco horas da tarde tivemos a satisfação de acampar acima da cachoeira.

No dia seguinte passamos por duas corredeiras, a pequena distância uma da outra, e para vencê-las tivemos novamente de retirar a carga da canoa. Às 2 da tarde chegamos a mais uma corredeira, com cerca de 200 jardas de comprimento, muito estreita e violenta. Descarregamos a canoa para transportá-la pelas pedras da margem oriental da corredeira, num percurso de 160 jardas. O resto da tarde velejamos com tranqüilidade, à exceção de um trecho do rio que estava mais ou menos bloqueado por ingás.

A 6 de setembro percebemos as primeiras pegadas de índios e, no dia seguinte, após superarmos outras quatro corredeiras, encontramos uma ponte usada pelo índios — um estreito tronco de árvore caído através do rio — com um longo cipó esticado de fora a fora e atado a uma árvore de cada lado de forma a servir como uma espécie de corrimão; os índios tinham utilizado essa ponte natural a fim de permitir a passagem de suas mulheres e filhos. Outras evidências da presença dos índios nas proximidades apareciam à medida que continuávamos subindo o rio. Passamos por outra ponte rústica, percebendo nítidas pegadas em quase todos os bancos de areia. Fizemos a medida de algumas dessas pegadas e constatamos que os índios (quaisquer que sejam seus outros defeitos) em todo caso possuem pés pequenos. Descobrimos também um aparato de pesca. Era coisa simples, consistindo de algumas estacas enterradas no leito de um trecho raso do rio, formando assim uma espécie de cerca ou armadilha.

Próximo ao entardecer nosso progresso foi impedido por um grande jequitibá que tinha tombado sobre o rio. Tivemos de esperar cerca de um quarto de hora até que os homens cortassem a machado o obstáculo. Foi nesse momento que tivemos a certeza de que os índios ou bugres estavam bem próximos de nós, pois, quando os homens pararam um pouco para descansar, pudemos ouvir distintamente um ruído como se alguém estivesse fugindo pela floresta. Mandei que Moreira gritasse ao fugitivo para se mostrar, que não havia perigo; mas o fugitivo, quem quer que fosse, não obedeceu. Removida a árvore, continuamos nossa viagem rio acima. O rio, aliás, começava a fazer-se muito estreito, e nosso avanço era com freqüência dificultado por troncos caídos e por densas moitas de ingá.

Às 5:30 da tarde, os homens já inteiramente exaustos, avistamos um pequeno banco de areia, onde passamos a noite, dormindo em terreno coberto por grande número de pegadas recentes dos bugres.

No dia seguinte tivemos nosso primeiro encontro com os índios. Tínhamos acabado de dobrar uma curva do rio quando percebi uma figura avermelhada espiando por entre as árvores, a uma distância de não mais que dez jardas da canoa. Isso foi o bastante. No profundo silêncio daquele local primevo, a voz do velho Moreira, em obediência a ordem minha, soou forte e claramente, gritando: “Juck-jum-nook Jacarung!… ning amancoot… ouroohoo-o-o-o!” — o que significa: “Somos amigos; venham comer alguma coisa conosco”. Durante muito tempo não houve resposta, embora pudéssemos distinguir os sussurros de uma conversa que se processava na floresta. Os bugres estavam, evidentemente, consultando-se uns aos outros sobre o que fazer. Mas foi preciso Moreira renovar o convite para que então nos respondessem que viriam até nós se prometêssemos que não lhes faríamos mal. “Fazer-lhes mal, Moreira? Eu diria que não. Diga-lhes que se aproximem como homens, que os trataremos como irmãos”. O velho Moreira interpelou-os mais uma vez, e subitamente vimo-nos face a face com oito homens esguios, fortes, inteiramente nus, levando nas mãos um arco e várias flechas; dois ou três deles usavam, em torno do pescoço, pedaços de imbira dos quais pendiam pequenas facas de fabricação grosseira.

A tribo[ 10 ] a que pertenciam esses selvagens contava cerca de setenta almas. Estivemos na companhia deles durante quase um mês, e nesse período tive a oportunidade de estudar seus modos e costumes, diariamente, desde o amanhecer até tarde da noite. Pela aparência física os botocudos[ 11 ] dificilmente poderão ser tidos como atraentes. Algumas das jovens, é verdade, são bonitas e bem formadas, mas essa beleza menineira não é duradoura, uma vez que, entre os botocudos, persiste o costume (provocado pela necessidade) de as moças casarem muito cedo. Foi-me dado ver um exemplo impressionante de um desses casamentos prematuros, em que o marido já tinha os seus vinte anos, enquanto sua companheira, que ficaria com ele por toda a vida, mal chegara à idade de nove anos. A altura média dos botocudos é cinco pés e quatro polegadas. Têm o peito muito largo, o que explica a facilidade com que envergam os arcos, que são muito rijos, sendo feitos da madeira dura e flexível da palmeira airi ou brejaúba (Astrocaryum Ayri Mart.). Os pés e mãos dos botocudos, embora pequenos, não são delicados, mantendo-se porém proporcionais às suas pernas e braços, que são finos mas musculosos. Quanto à cor da pele, encontram-se os mais variados matizes, sendo alguns indivíduos de um marrom-avermelhado escuro, enquanto outros, sobretudo as mulheres, são bastante claros. Com respeito às feições, impressionou-me o fato de esses botocudos mostrarem notável semelhança com os chineses, de modo que, se em vez de cortarem o cabelo em forma de cuia eles usassem um rabicho, quem os olhasse superficialmente mal poderia distinguir a diferença entre uns e outros.

|

| Fotos botocudos- Vale do Rio Doce – início do Século XX. |

Os botocudos são conhecidos principalmente pelo horrível costume de usar nos lábios e nas orelhas enormes ornamentos de madeira, costume que está desaparecendo rapidamente, e que atualmente só se encontra entre alguns dos índios mais velhos, que preservam inalterados todos os hábitos e costumes de seus antepassados.

Esses ornamentos labiais são feitos de uma madeira leve, a da barriguda (Bombax ventricosa, fam: Bombaceae). Há todo um processo a ser seguido, que se estende por toda a vida do indivíduo, para que o botocudo possa exibir um ornamento labial de, digamos, três polegadas de diâmetro. Aos três anos de idade tem início o processo, quando os pais fazem uma pequena perfuração no centro do lábio inferior da criança e em cada um dos lóbulos das orelhas, inserindo nos orifícios um pequeno tarugo de madeira com o diâmetro aproximado de um lápis. Daí a algumas semanas esse tarugo é substituído por outro maior, e assim por diante, até que o lábio (tendo-se esticado gradualmente) possa receber um botoque com a dimensão acima referida, ou seja, três polegadas de diâmetro. É comum ocorrer, com o passar do tempo, que o lábio, esticando-se em torno do botoque como se fosse uma tira de elástico, acaba por partir-se. isso, porém, não impede que se continue a usar o botoque. Nesse caso o índio limita-se a atar as duas pontas de seu lábio por meio de um pequeno pedaço de imbira, solucionando o problema de uma forma muito mais prática do que ornamental.

De modo geral os botocudos vivem até uma idade avançada. Aquele que se reúne aos antepassados aos setenta anos é lamentado por seus parentes por ter falecido na flor da juventude, o que, porém, não impede os parentes de abandonar o moribundo no meio da mata se acontecer de estarem em viagem. Argumentam dizendo que, se o doente se recuperar, sempre poderá levantar-se e alcançá-los outra vez. E esse é realmente o caso, ainda mais que, quando viajam, os bugres têm o costume de marear o caminho para quaisquer membros da tribo que se tenham atrasado na marcha, o que é feito quebrando-se ramos de árvores ao logo do trajeto.

Os botocudos se alimentam principalmente da noz de duas ou três espécies de palmeiras. Essas nozes (cuja casca é quebrada com o auxílio de pedras) são extremamente duras, e assim, para que os mais idosos e as crianças possam digerir adequadamente o alimento, as mulheres precisam mastigar as nozes até transformá-las numa polpa, que então retiram da boca e oferecem aos pais ou aos filhos, conforme o caso. Uns e outros aceitam com avidez esse alimento assim preparado e além disso, parecem apreciá-lo bastante. As principais palmeiras que fornecem alimento aos botocudos são a airi (Astrocaryum Ayri Mart.) e a indaiá (Attalea compta Mart.). As nozes desta última são, porém, mais apreciadas pelos índios do que as da airi, que têm um sabor um tanto amargo. As nozes da indaiá contêm ainda uma grande quantidade de óleo.

Esses índios passam os dias caçando, pescando e cuidando de seus arcos e flechas, enquanto as mulheres cuidam das crianças, juntam nozes e outros frutos para o consumo diário e executam o grosso do trabalho pesado para os seus senhores. Sempre que se precisa erguer uma nova choça, as mulheres é que se fazem de arquitetas e construtoras, e sempre que a tribo está em mudança, as mulheres se transformam simplesmente em veículos de transporte, já que os homens não se dignam a carregar nada a não ser seus arcos e flechas. Vestimentas de qualquer tipo são inteiramente desconhecidas por esse povo selvagem.

Os bugres não têm hora certa para as refeições, não sabendo, aliás, se de uma hora para outra encontrarão alguma coisa para comer. Dessa forma não estão sujeitos a nenhuma lei ou norma doméstica. Dormem à hora que lhes apraz; caçam, pescam, cantam e dançam sempre que lhes der vontade, e comem quando podem.

Entre os botocudos é permitida a poligamia, embora raramente se encontre quem se dê ao luxo de ter mais de uma esposa, sabendo-se muito bem que teria de obter comida (através da caça, etc.) não somente para uma outra esposa mas, com toda a probabilidade, para uma outra família; e isso representa uma grande preocupação, já que as florestas virgens não contêm de forma alguma uma reserva inexaurível de caça; muito pelo contrário, a caça é extremamente rara, e exige um trabalho de rastejamento muito cuidadoso da parte do caçador. Essa escassez de animais, contudo, se verifica apenas nos setores da mata mais frequentados pelos índios. Daí por que encontramos em certos locais (no trecho superior do rio Tambaquari, por exemplo) grande quantidade de caça, enquanto em outros locais ela se acha quase extinta.[ 12 ]

Os botocudos não dispõem de nenhuma forma de governo, embora cada tribo tenha o seu chefe (capitão). O chefe, porém, não exerce nenhuma autoridade real sobre sua tribo. Geralmente é ele o melhor caçador e, sendo assim, cabe-lhe em grande parte a responsabilidade de obter caça, principalmente em períodos difíceis.

A religião desses índios é primitiva ao extremo. Acreditam na existência de um certo grande espírito que criou o mundo (o mundo deles), mas não lhe oferecem nem preces nem sacrifícios. Sobrevindo uma tempestade, interpretam-na como um sinal de que o grande espírito (cupã) está furioso, o que lhes provoca em consequência um grande temor. Alguns dos membros mais corajosos da tribo, porém, atiram tições para o ar, na crença de que esse gesto aplaca a fúria do grande espírito, amainando-se então a tempestade. Acreditam que, quando um homem morre, seu fantasma fica errando pela terra como se à procura de alguém a quem possa devorar, isto é, o fantasma do bugre causará danos a todos os que o maltrataram em vida ou, por outro lado, trará benefícios aos que lhe possam ter feito bem neste mundo. Esses índios fazem apenas uma vaga ideia do maligno, que acreditam residir no corpo de um certo pássaro noturno, que tem o hábito de guinchar durante as mais absurdas horas da noite, despertando o bugre de seu sono.

|

| Família de botocudos em viagem. |

A 27 de setembro continuamos nossa viagem rio acima, chegando no dia seguinte a uma localidade chamada Mutum. Aqui, na margem direita do rio, existe uma pequena aldeia de índios semi-civilizados, compreendendo vinte e quatro almas, sendo seis homens (com calças), oito mulheres (com anáguas), e dez crianças (com coisa alguma). Essa aldeia está sob a supervisão do governo imperial. Na margem esquerda — bem em frente à aldeia — estão as ruínas de uma missão fundada, cerca de quinze anos atrás, por um digno monge capuchinho, frei Bento. O objetivo da missão era civilizar os índios das vizinhanças de Mutum, mas em razão de um desentendimento surgido entre os índios civilizados da missão e a tribo selvagem conhecida pelo nome de incutcrack, todo o projeto fracassou; o intérprete de frei Bento, Daniel, foi morto, e os demais membros do pequeno núcleo, se não tivessem fugido para o outro lado do rio, teriam sem dúvida partilhado o mesmo destino. A partir desse episódio trágico a missão foi relegada ao mais completo abandono, dela restando hoje apenas as ruínas desoladas de algumas moradias e uma grande cruz de madeira a assinalar o local em que a filantropia tentou fixar residência, mas sem ter êxito.

A 6 de outubro chegamos a Guandu. Estávamos então ao pé das imensas quedas d’água chamadas Cachoeira das Escadinhas. Fui obrigado a abandonar a pequena canoa em Guandu, já que teria sido absurdo tentar transportá-la mais além devido ao ímpeto das águas que nos seria dado enfrentar pelo restante da viagem.

Com certa dificuldade providenciamos com um natural de Guandu a utilização de seis bois e, com a ajuda deles, conseguimos arrastar nossa canoa grande por terra — uma distância de três milhas — até um lugar chamado Natividade. Aí pudemos retomar o rio, só que antes disso foi preciso trazer de Guandu também o nosso acampamento. Essa tarefa não contou com a ajuda dos bois, pois já não tínhamos condições de pagar novo aluguel. Da primeira vez tivemos de lançar mão de nossas provisões a fim de recompensar o dono dos bois pelo serviço de forma que não nos era possível ceder nada mais em forma de alimento. Quanto a pagamento em dinheiro, estava fora de questão. Começamos a 12 de outubro a mudança do acampamento, e somente após uma semana de tediosas marchas pela floresta densa é que tivemos a satisfação de acampar acima das quedas que tanto problema nos tinham causado.

Na cachoeira chamada do Inferno, e na do M, fomos obrigados a puxar a canoa por meio de cordas feitas de cipós. Amarra-se uma corda à proa da canoa e dois homens, segurando-a com firmeza, pulam de uma pedra para outra e vão assim rebocando a canoa. Um terceiro homem permanece à proa da canoa, evitando por meio de uma longa vara que a canoa se choque contra as pedras; ao mesmo tempo o piloto, com seu pesado remo de largas pás, dirige a canoa através das estreitas passagens entre as pedras, gritando ordens para os homens de uma tal maneira que leva a pensar que a canoa e toda a sua carga estão à beira de uma perda inevitável. O ruído da correnteza vem completar o quadro de confusão que sempre prevalece durante a subida de uma corredeira.

A 29 de outubro atingimos a confluência do Suçuí-Grande, um dos principais afluentes do rio Doce. Nele penetrando, verificamos ser um afluente largo e profundo. Nosso percurso foi fácil por cerca de duas milhas ou mais, até que tivemos de parar. Como de regra, o obstáculo era uma cachoeira. Logo abaixo dela, num banco de areia, armamos o acampamento. Nossas provisões tinham-se finalmente esgotado, e lá estávamos nós, ao pé dessa primeira cachoeira do Suçuí-Grande, dependendo de nossas armas para futura subsistência. A última colher de açúcar se tinha dissolvido, a última caneca de café tinha sido servida, o último grão de farinha já se fora, e o único pedaço que restava de carne seca, com suas três polegadas de tamanho e meia polegada de espessura, dera bolor naquela manhã mesma. Os homens se comportaram admiravelmente nessas circunstâncias, deixando escapar pouquíssimas queixas, embora bem sei que os coitados se sentiam por vezes tentados ao motim. Apesar de tudo subimos o Suçuí-Grande e, a 5 de novembro, penetramos no Tambaquari, afluente daquele.

Decidi subir o Tambaquari da mesma forma como subira os rios São José e Pancas. Os homens, contudo, embora eu os tivesse por mais de uma vez inteirado da minha intenção de explorar esse rio, fingiram não saber nada a respeito, perguntando, após termos remado uma curta distância, se já não era a hora de voltar. “Não, adiante, até que eu diga que é hora de voltar” respondia eu a essa insinuação da parte deles. Os homens prosseguiram comigo; e não foi senão a partir de 24 de novembro que começamos a regressar.

A 12 de novembro, tendo chegado a uma cachoeira que a canoa grande não tinha condições de ultrapassar, começamos a construir uma canoa menor, tarefa que nos ocupou durante três dias, ainda mais porque só dispúnhamos de machados para trabalhar. Terminada a canoa, que foi feita de uma madeira um tanto macia, descobrimos que nela só cabiam cinco pessoas, e mesmo assim o nível da água ficava a apenas três polegadas da amurada. Assim, foi necessário deixarmos dois homens no acampamento de Cachete, enquanto os outros cinco partiram nesse arriscado meio de transporte, continuando nossa exploração do rio Tambaquari. A 24 de novembro regressamos dessa exploração, que nos levou até um ponto à distância de 32 milhas de sua confluência.

Às vezes dispúnhamos de comida até de sobra, enquanto outras vezes a nossa dispensa (a proa da canoa) se mantinha completamente vazia.

Como substituto para o pão, recorríamos a um vegetal chamado palmito, que é constituído pela polpa de uma espécie de palmeira (Euterpe oleracea Mart.) que cresce em abundância nas densas florestas do rio Tambaquari. A fim de obter o palmito éramos obrigados a cortar a árvore inteira, daí por que, durante nossa exploração do Tambaquari, fizemos enorme devastação entre essas belas e esguias palmeiras. Abatíamos cerca de quinze árvores em média por dia, e posso calcular em torno de 450 o número de palmeiras que derrubamos durante aquela incursão, a fim de prover de alimento nosso pequeno e faminto grupo. É claro que não subsistimos unicamente à base do palmito, que, como indiquei, era um mero substituto do pão. Nossas armas nos prestavam um bom serviço abatendo uma variedade de caça.

Alguns dos animais, como macacos, pacas, cotias, capivaras, etc., constituíam uma deliciosa alimentação, enquanto outros eram inteiramente o inverso. O mesmo se aplica aos vários tipos de pássaros que caçávamos. No que se refere aos animais, os macacos eram os que mais apreciávamos, sobretudo os da espécie conhecida por “barbados” (Myeetes ursinus). Entre os pássaros, nossa carne preferida era a de patos selvagens, mutuns, jacus, jacutingas e jacupembas (Penelope marail L.). Em uma ocasião tentamos comer uma arara, mas não foi possível. Chegamos à metade do que pensávamos que ia ser um bom petisco, e então resolvemos dar a sobra ao cachorro. Capivara também não é uma comida gostosa, por ser dura a carne e de sabor muitíssimo forte.

Às vezes fazíamos boa pescaria, sendo surubim o maior peixe que pescamos, e piau, piaba e piabanha os mais saborosos.

A 10 de dezembro atingimos mais uma vez a confluência do Suçuí-Grande, chegando no dia seguinte ao povoado de Figueira. O percurso de oito milhas entre a confluência do Suçuí-Grande e Figueira apresentou extremas dificuldades. Vimo-nos forçados a navegar junto à margem, com a ajuda de ganchos, para podermos fazer algum progresso. A época das cheias estava começando, e o rio Doce estava cheio. Devido à profundeza da água e à corrente extremamente forte, o uso de varas ou de remos estava fora de questão. Por conseguinte só nos restava puxar a canoa com a ajuda de ganchos presos às forquilhas das árvores que cresciam abundantemente nas margens do rio junto à água. Esse é um processo tedioso, mas ao mesmo tempo é o único processo seguro que se pode adotar em certos trechos do rio durante as cheias.

Demoramo-nos em Figueira alguns dias, em vista de estarem doentes três dos meus homens, mas a 18 de dezembro a expedição prosseguiu rio acima, procurando adiantar- se o mais possível antes que as cheias chegassem ao seu nível mais alto. A viagem foi relativamente fácil até que chegamos à cachoeira de Baguari, vinte milhas acima de Figueira. Essa foi a primeira cachoeira pura e simples que encontramos no rio principal, e por sinal muito bonita — não muito alta (30 pés), porém alta o bastante para nos dar muito trabalho em ultrapassá-la. Tivemos a sorte de encontrar, ao pé da cachoeira, um pequeno grupo de pescadores vindos de Figueira e, com sua ajuda, obtida em troca de alguma pólvora e balas, conseguimos carregar a canoa sobre a cachoeira em menos tempo do que normalmente nos seria possível.

No dia de Natal chegamos à confluência do rio Santo Antônio. Penetramos nele e acampamos cerca de seis milhas rio acima. O rio Santo Antônio foi o mais fácil dos afluentes do Doce que tínhamos explorado, sendo largo, profundo, e bastante apropriado à navegação numa distância de 20 milhas a partir de sua confluência. Depois disso, porém, o rio perde inteiramente essas características, e, como tantos dentre os pequenos rios brasileiros, torna-se uma sucessão de quedas d’água e de corredeiras. Cerca de 10 milhas rio acima existe uma pequena povoação chamada Naque, assim chamada em virtude de ter havido aí anos atrás uma aldeia da tribo nackerehé, dos botocudos. Permanecemos em Naque algum tempo, já que o meu intérprete (Moreira) tinha ali alguns parentes que ele não via há vinte anos . O que serve para demonstrar como são raros os contatos entre um lugar e outro nesta parte do mundo. Moreira vivia em Guandu e (embora a distância entre Naque e Guandu, em linha reta, seja de apenas 85 milhas) nunca tivera oportunidade visitar aqueles parentes.

Percebi que um grande número dos moradores de Naque apresentavam bócios no pescoço. Por vezes todos os membros de uma família possuíam uma dessas excrescências disformes, e em alguns casos o bócio atingia tão grande dimensões que pendia do pescoço da pessoa. Disseram-me que esses bócios são causados pela fato de a água das redondezas conter multa cal.

Outra doença muito comum entre essas pessoas é a lepra. Ouvi de fonte segura que, na cidade de Joanésia, uma pessoa com o corpo sadio é uma ave rara. A lepra é causada talvez pela comida de muita caloria que os mineiros, por ignorância, estão acostumados a comer, ou seja, toucinho e farinha de milho. Os lavradores fazem questão de criar porcos com o único objetivo de obterem seu tão cobiçado toucinho.

A 29 de dezembro partimos de Naque, chegando no dia seguinte diante da cachoeira do Escuro. Essa cachoeira pareceu-nos muito semelhante, por seu tamanho e aparência, à de Baguari, só que um pouco menos larga. A expedição prosseguiu viagem rio acima no dia de Ano Novo.

Há algum tempo vínhamos sofrendo terrivelmente com mosquitos e outros insetos. Durante o dia todo, mutucas (grandes moscas marrons de índole muito malévola), capotes (moscas menores, cujas asas parecem ter sido cortadas nas pontas) e borrachudos (pequenos mosquitos) não nos davam descanso; e à noite, depois que esses insetos deixavam o campo, grandes reforços de mosquitos chegavam para terminar o que seus aliados tinham começado.

A 5 de janeiro a expedição atingiu a cachoeira do Surubim, a pior de quantas encontramos desde as Escadinhas, agora 150 milhas às nossas costas. O trabalho de transportar a canoa por terra até o alto da cachoeira foi longo e tedioso. Tiramos a canoa da água na manhã de 6 de janeiro, e somente no final da tarde do dia 11 conseguimos colocá-la de novo flutuando.

Nesses seis dias não fizemos mais do que um progresso cerca de 80 jardas.

Essa foi a última cachoeira por que passamos no rio Doce, e nossa exploração daquele rio selvagem e estranho estava chegando ao fim. Um dia depois meu pequeno grupo acampou ao pé de outra cachoeira, a da Ponte Queimada, mas não chegamos a ultrapassá-la. Os homens, coitados, devido aos sacrifícios e privações dos últimos dois meses e meio, não tinham perdido apenas as forças, mas também o ânimo, e eu mesmo sofri um ataque de febre, que me deixou fraco e inerme, a que se seguiu quase imediatamente um agudo ataque de malária.

Num povoado chamado Sacramento (13 milhas a lés-sueste de Ponte Queimada) foram tomadas providências para uma tropa de mulas transportar minha exausta expedição até São Geraldo, onde havia uma estação da Estrada de Ferro Leopoldina. A viagem durou doze dias, abrangendo uma distância de cerca de 160 milhas. Passamos por três ou quatro vilarejos, cujos habitantes nos olhavam com aquelas expressões suaves que os matutos brasileiros sempre assumem quando não compreendem inteiramente as coisas.

Chegamos a São Geraldo no dia 30 de janeiro. No dia seguinte tomei um trem para o Rio de Janeiro, onde cheguei após uma viagem de 16 horas. Minha primeira visita foi ao London and Brazilian Bank. Quatro dias depois retornei a São Geraldo, acertei as contas com o digno proprietário da tropa de mulas, e a 6 de fevereiro trouxe meus homens até a capital do país, de onde regressaram por mar às suas namoradas e esposas em Linhares. Nossas andanças, sacrifícios, tribulações e aborrecimentos estavam terminados, mas minha malária não. Ela não me deixou senão às vésperas de meu retorno à velha Inglaterra, onde cheguei no dia 29 de maio de 1886.

Autor: William John Steains

Tradução: Reinaldo Santos Neves

_____________________________

NOTAS

William John Steains desde criança manifestou vivo interesse pela exploração geográfica e pelos estudos etnológicos. Veio para o Brasil aos 18 anos, a fim de trabalhar como desenhista na construção de uma ferrovia em Alagoas. Aos 22 anos concebeu e realizou a expedição ao rio Doce de que trata o presente relatório. Em 1891 estabeleceu-se na costa ocidental da África, como agente consular junto ao Protetorado da Costa do Níger. Sua saúde sofreu ali os rigores do clima, o que não o impediu de regressar àquela região em setembro de 1894, para ali morrer em novembro desse ano, com a idade de 31 anos.