Para evitar preâmbulos, advirto o leitor de que este trabalho é um ensaio. Como tal, é embrionário e insuficiente. A provisoriedade que o caracteriza denuncia o esforço exigido para se ler este romance – A folha de hera: romance bilíngüe – de Reinaldo Santos Neves. A leitura per se já é sempre incompleta. Trata-se, portanto, de um projeto, cujo propósito não é outro senão o de tentar salvar-me de naufragar, na condição de leitora, nesse oceano de enganos de que é feita a ficção deste romancista. Tomara possa, nessa tentativa, prestar a outros leitores alguma serventia.

Recorro para isso à astúcia e ao gênio de Pierre Menard, figura já tão repetidamente comentada pela crítica. À maneira de sua engenhosa reinvenção de D. Quixote, farei da obra de Gérard Genette – Paratextos editoriais meu salva-vidas e meu salvo-conduto. Mais que indagar quem, de fato, assina o romance dentro do romance, impõe-se, para início de conversa, uma indagação prévia e uma piscadela para o leitor:

– De que consiste a composição deste romance? De que parâmetros nos podemos servir para saber onde começa a narrativa e onde termina (se é que termina)?

Face às várias atribuições de autoria organizadas segundo a lógica, o rigor e o aparato da apresentação crítica de uma obra, quem diz a verdade? Ora, sabemos desde sempre que é o romance! Uma vez que elementos editoriais se entrelaçam à ficção, de que então se reveste a verdade deste romance?

Pela refinada arquitetura de um edifício lingüístico construído a partir da tradução (modificada e ampliada) de A crônica de Malemort para o inglês e da posterior retradução para o português, já se intui um romance que bem representa a lavra das obras que fazem desaparecer o sutil liame entre crítica e criação. Grandes clássicos, de Cervantes a Thomas Mann (inspiração assumida pelo autor) e Borges ilustram esta caracterização. Resultante de um projeto extenso, complexo e ambicioso de tradução que se desdobrou em várias e sucessivas versões daquele primeiro romance, e do qual participa como valiosa fortuna crítica a tese de doutoramento da Prof.ª Dr.ª Lillian de Paula pela USP, A folha de hera: romance bilíngüe traz em sua literariedade o estatuto de sua enunciação. Em outras palavras, a própria trama ficcional engendra o indispensável e laborioso trabalho de pesquisa lingüística e de tradução. Absorver o léxico e a sintaxe encontrados nas fontes inglesas da Idade Média “e captar a mentalidade narrativa de seus prosadores” (A folha de hera: romance bilíngüe, 2011, p.11) parece ter sido condição mesma da ficção. Não se trata meramente, como se lê no prefácio, de livro bilíngüe e, sim, de romance bilíngüe. O bilingüismo é inseparável do propósito literário.

Para sua construção concorrem todos os paratextos que, em caráter radical, organizam a trama ficcional em torno das falsas atribuições. Trata-se, segundo Genette (2009, p.10) “de um conjunto heteróclito de práticas e de discursos” voltado para uma “convergência de efeitos”. Sendo já texto, o paratexto “é um discurso fundamentalmente heterônomo, auxiliar, a serviço de outra coisa que constitui sua razão de ser: o texto” (GENETTE, 2009, p.17). Este caráter funcional do paratexto determina quão essencial ele é. Logo, sua leitura é indispensável à compreensão e fruição desse romance.

O título, por exemplo, cumpre uma função: incitar o leitor a buscar no texto aquilo que o justifique. A relação entre o título e o romance se verifica desde sua designação factual – romance bilíngüe – até as relações simbólicas incertas que podem derivar da competência e das inferências de quem lê A folha de hera. Além da função de sedução, particularidade da relação semântica entre o título e o texto, destaca-se o que Genette (2009), ao tomar de empréstimo da lingüística a oposição entre tema (aquilo de que se fala) e rema (aquilo que se diz dele), designa como título misto, uma vez que traz claramente separados um elemento temático e outro remático. Fórmula clássica de grande exatidão, usada comumente em obras teóricas, o título misto tanto evoca simbolicamente o tema da obra como aponta a ambigüidade que se presta à abertura da interpretação. Nele se encontram simultaneamente metáfora e metonímia, que cumprem, de forma diferente e concorrente, a mesma função descritiva, qual seja descrever o texto por uma de suas características temáticas (este livro fala de…) ou remáticas (este livro é…). Para instigar a curiosidade do leitor, segundo Eco (apud 2009, p. 86-7), um bom título deve embaralhar as idéias e deve ser já uma chave interpretativa.

Saltemos folha de rosto, sumário e dedicatória, aos quais voltaremos, para a advertência inicial explícita feita no prefácio pelo autor: “Esta é uma obra de ficção: um romance que se vale de uma série de falsas atribuições para dar aos leitores a ilusão de que não é o que de fato é – uma obra de literatura brasileira – e de que é o que decerto não é…”. Esta advertência, como tantas outras, é um semidesmentido, característico do paratexto, tão freqüentemente encontrado em obras literárias do Ocidente. Proust, Balzac, Vitor Hugo, Stendhal, Poe, Walter Scott, Machado de Assis, Borges são alguns desses autores que se utilizaram deste procedimento estilístico para enredar o leitor na insídia da literatura.

Para Genette (2009, p.145), a instância prefacial diz respeito a toda espécie de texto liminar (preliminar ou pós-liminar). O posfácio é considerado uma variedade de prefácio, que, como paratexto editorial, “consiste num discurso produzido a propósito do texto que segue ou que antecede”. Esses discursos liminares, prefácio e posfácio, podem ter estatutos de enunciação diferentes. Da mesma forma, diz Genette (2009, p.159), “um mesmo texto pode conter, na mesma edição, dois ou mais prefácios devidos ou atribuídos a destinadores diferentes […], cuja identidade é às vezes menos conhecida do que supomos…” No prefácio autêntico original que chamaremos aqui de autoral, o autor apresenta a concepção geral do romance e detalha aspectos fundamentais de sua composição, destacando questões relativas à tradução. Afirma ele: “convinha que o território bilíngüe englobasse apenas os textos ficcionais, a saber, a nota prefacial […], a introdução […], o posfácio do autor norte-americano, a nota do tradutor brasileiro, e, obviamente, o texto em pretenso inglês médio e as notas de rodapé; mantendo-se exclusivamente na língua oficial do romance, o português, este prólogo do autor “verdadeiro” e tudo mais que se lê em folhas de rosto, páginas de crédito, dedicatória, orelha e contracapa.” Ao destacar, por exemplo, o adjetivo “verdadeiro” entre aspas para se referir ao autor do romance, o escritor já inicia o jogo de prestidigitação. A essa suposta inocente brincadeira contrapõe a afirmação de que o texto do romance se apresenta em pretenso inglês médio e na sua língua oficial, o português. Com sutileza, o autor já assinala que todo o tempo há um autor (real ou pretenso) que diz e desdiz. Iniciam-se certas trapaças em perspectiva do texto.

Genette (2009), ao classificar os prefácios segundo suas atribuições a uma pessoa real ou fictícia, os distingue da seguinte forma: autêntico, quando a atribuição a uma pessoa real pode ser confirmada por outros indícios paratextuais; apócrifo, se a atribuição for invalidada por esses indícios; e fictício, se a pessoa a quem se atribui o prefácio for fictícia. Vamos adotar as duas categorias, autêntico e apócrifo, por medida de economia, reunindo na segunda também o caráter de fictício.

Na Nota Prefacial do Secretário da Sociedade Trentoniana de Amigos da Idade Média temos, como bem nos adverte Genette em sua complexa classificação do prefácio apócrifo, um autor suposto alógrafo e actoral (por se tratar de uma terceira pessoa fictícia, um personagem prefaciador; é alógrafo porque separa o destinador do texto – o autor – do destinador do prefácio – o prefaciador). Este pretenso autor/prefaciador chamado Stevenson se utiliza de uma imitação dos incipits históricos ao aludir à perda do manuscrito original e à sua preservação graças às “diferentes transcrições integrais do texto do manuscrito” (2011, p.25). Diz ele: “Lamentamos informar aos leitores deste livro que o manuscrito original quinhentista se perdeu logo após a morte inesperada da Dr.ª Thornham.” (2011, p.23) “A única intervenção que fizemos como editores foi trazer para o pé da página, seu apropriado lugar, as notas que a Dr.ª Thornham datilografara em folhas à parte.” (2011, p. 26-7). (A propósito, esclareço que o estudo dessas notas deverá merecer um capítulo à parte, dadas sua importância e peculiaridades, que, no interior do romance bilíngüe, reforçam a funcionalidade dos paratextos). “O que nos interessa como elemento paratextual […] é o efeito que a presença de um pseudônimo produz sobre o leitor” (GENETTE: 2009, p.48). Pouco se sabe a respeito desse efeito, a não ser pelos estudos teóricos da estética da recepção e pela fruição dessa experiência na obra ensaística e literária de autores como Italo Calvino e Borges, por exemplo. Se o estatuto do prefácio apócrifo está ligado à posterior descoberta pelo leitor, o estatuto da ficção, que rege os textos romanescos, cobre “uma verdade que todo mundo percebe ou adivinha, mas que ninguém tem interesse em revelar” (GENETTE, 2009, p.162). Certamente isso se deve aos efeitos de verossimilhança. Este é o estatuto do paratexto: entregar-se à sagacidade do leitor.

Assim, os sucessivos paratextos apontam para uma característica do romance moderno, qual seja, o de ser um discurso metatextual que mostra, nas representações da construção de um romance medieval, um certo retrato da história do livro. Ao tratar, por exemplo, das inúmeras referências literárias e de suas fontes bem como das várias implicações lingüísticas do trabalho de tradução, que resultariam na trilogia, Reinaldo Santos Neves, autor do romance bilíngüe, empreende o que, à semelhança do que diz Genette sobre o prefácio, resulta em uma arqueologia da tradução. A folha de hera: romance bilíngüe (primeiro volume de um conjunto in progress) é o que se pode chamar um romance de linguagem. Por essa e tantas outras razões estilísticas, não seria presunção inscrever este romancista no rol dos “escritores-críticos” de que fala Leyla Perrone-Moysés em Altas literaturas.

Mas a insídia ficcional irá se revelar, de fato, na Pilhagem de palavras: Posfácio do autor e na Breve nota do tradutor. Ali pôde o autor de A folha de hera: romance bilíngüe realizar-se amplamente como ficcionista. Se o prefácio, já comentado, se caracteriza essencialmente como autoral, nestes dois outros discursos da instância prefacial reconhece-se seu caráter alógrafo e actoral, uma vez que, em ambos os casos, sua autoria é atribuída a um personagem narrador. Logo, o posfácio do autor é um posfácio de um suposto autor. Ora, o que não se dissera até então acerca dos motivos e procedimentos a que se refere Genette sobre os paratextos editoriais passa a ser dito nestes dois textos pós-liminares. Ou seja, a história da gênese do texto e a indicação de suas fontes testemunham os métodos de trabalho do romancista.

No primeiro se lê, no testemunho do suposto autor, a predileção literária que criou os sedimentos para o romance: como que pelo desfiladeiro da memória de um leitor exigente e refinado são trazidos de uma história que costura suas leituras da infância às da maturidade nomes como Thomas Berger, Thomas Malory, Stevenson, William Morris, Mark Twain e, principalmente, Borges. A todos eles o romancista presta tributo, fazendo-o, é verdade, pela voz do suposto autor – Alan Dorsey Stevenson –, personagem que, inventado à maneira de Borges, assina a autoria do “romance apócrifo que finge ser a edição crítica de um manuscrito de 1516 contendo a tradução inglesa, feita em 1483, de uma crônica francesa desaparecida.” Nesta folha de rosto do romance dentro do romance, portanto, “falsa” folha de rosto, o romancista embaralha, como nos demais textos introdutórios, tanto os conceitos quanto a própria ficção, criando, de fingimento em fingimento, uma narrativa em “mise-en-abyme”. Não bastasse a referência explícita ao autor de A flecha preta, o escritor o homenageia ainda n’O manuscrito Alfield, dando à flecha preta o status de arma e ao tradutor da crônica o nome de Bennet Hatch, um dos personagens desse livro. De fingimento em fingimento, confessa ele: “concebi a obra como um romance que fingisse ser uma autêntica tradução quinhentista para o inglês de uma igualmente autêntica crônica francesa do século XIV supostamente perdida.” (GENETTE, 2009, p. 459)

É ainda nesse posfácio que são apresentados ao leitor por Alan Dorsey Stevenson, o autor apócrifo/alógrafo, o motivo e a maneira da construção do romance: “Berger deixou (ou melhor, não teve a preocupação) de captar o potencial da prosa narrativa arcaica como linguagem literária por direito próprio para os dias de hoje. Opa, pensei. Alguém devia acordar e fazer alguma coisa com isso.” (2011, p. 457). Sucessivamente, vai sendo entregue ao leitor, tal qual o risco de um intrincado bordado ou de um palimpsesto, o traçado das informações, que se multiplicam, acerca das fontes de pesquisa que possibilitaram a abordagem intertextual para a escritura do romance: crônicas, tratados, poemas, romances de cavalaria, dentre os quais se destacam as crônicas de Froissart, “cronista por excelência da Guerra dos Cem Anos” (p.461), a cujas histórias e a cujos personagens recorreu o autor apócrifo/alógrafo para, analogamente, romancear, por meio de sua “pilhagem de palavras” e de “preciosos bens literários” sua Folha de Hera. “Tudo, é claro, falsificação, fraude, burla; tudo, é claro, para o leitor curtir fingindo que acredita.” (2011, p. 459).

Poderíamos indagar, num desdobramento da questão inicial: – Quem é o sujeito da enunciação?

Jogando com o uso de falsas atribuições no romance, assim como Borges e diferentemente dele, o ficcionista opta por imaginar a existência do documento – O manuscrito Alfield – e, nele, a tradução da Crônica de Malemort do francês para o inglês médio – e cria, por meio dos textos introdutórios que se revestem de um rigoroso aparato intelectual, tão ao gosto da crítica acadêmica, toda a máquina ficcional que dá propriamente sustentação ao romance bilíngüe.

Ao comentar as convenções de estilo no Prólogo de Prólogos, Borges afirma: “há casos em que o prefácio […] expõe e comenta uma estética”. E acrescenta: “Um prefácio, quando bem sucedido, não é uma espécie de brinde; é um modo lateral de crítica”. (apud GENETTE: 2009, p. 237)

Na “Nota Prefacial do Secretário da Sociedade Trentoniana de Amigos da Idade Média” (2011, p. 21), assinada, como já disse, pelo mesmo A. D. Stevenson, portanto prefácio actoral alógrafo, a narrativa romanesca propriamente dita se desenrola, como texto introdutório, ficcionalizando o desaparecimento da crônica, a justificativa de seu interesse acadêmico pela Dr.ª Kathryn Lyell Thornham, “arguta especialista em documentação histórica medieval” (2011, p. 27), responsável pela “Introdução da Edição Crítica” de O manuscrito Alfield, assim como as circunstâncias da interrupção de seu trabalho ocasionada por sua morte. Não por mero acaso seu nome é o mesmo nome da pretensa heroína do romance. Já aí, num dos textos introdutórios, o suposto autor do romance alude, apropriadamente, a “esta sinfonia inacabada acadêmica”. (2011, p. 27). É na instância desse discurso ficcional em que Alan Dorsey Stevenson se outorga a assinatura do posfácio autoral, reiterando o fingimento, que se podem entrever nuances, preferências e marcas de estilo.

Na “Breve nota do tradutor”, paratexto que contribui decisivamente para a construção dessa literatura de encaixe, em que a estrutura narrativa se faz das sucessivas representações e transformações (cf. Kristeva, 1984) organizadas em torno das falsas atribuições, convém notar o savoir faire do romancista que, ao criar o personagem tradutor Reynaldo Santos Neves, assim, com “y”, a exemplo do que já fizera em Sueli (romance de 1989), rasga qualquer hipotética e equivocada associação do dizer do personagem (inventado à maneira borgeana) à biografia, desvencilha-se do labirinto de referências construído pelo romancista, e, de um só golpe, “em sua busca obsessiva no sentido de atribuir uma aparente autenticidade ao manuscrito fictício de sua história”, evidencia que o próprio autor do romance é uma ficção. Ou seja, o escritor inventa a si mesmo como autor. Tudo leva à clandestinidade. Ou, se você, leitor, preferir, tudo leva à ficção. Como afirma Genette (2009, p. 44), “a verdadeira vocação romanesca é inseparável de certo pendor pela ‘delitescência’, vale dizer, em suma, pela clandestinidade”.

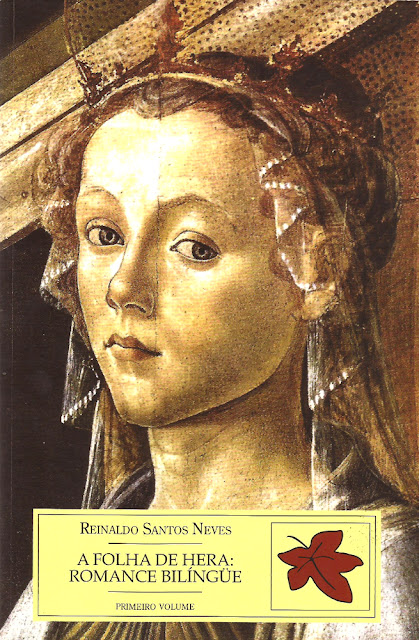

Parece ser esse gosto pelo ocultamento que justifica a suposta folha de rosto, que antecede a verdadeira folha de rosto. Por não conter, como se prevê, o nome do autor do romance A folha de hera: romance bilíngüe bem como sua data de publicação, é “falsa” folha de rosto. Esse ocultamento se intensifica pela apresentação, frente e verso, dos créditos institucionais vinculados à edição da obra. Deliberadamente?! Pode-se supor, apenas supor. Curiosa também é a marca d’água com a imagem de Santa Catarina nessa suposta folha de rosto. Como a ampliar a associação entre o título do romance A folha de hera, de grande valor simbólico no contexto do romance medievo, e a heroína do romance, de nome Katherine – ou Kathryn, Katerine, Caterine, Katheryne, Katheryn (2011, p. 471) –, a imagem de Santa Catarina apresentada na capa do livro e em seu interior, como marca d’água na suposta folha de rosto, além do nome da responsável pela introdução da edição crítica do manuscrito, Dr.ª Kathryn L.Thornham, reverberam esse labirinto de suposições e enganos, que lançam o leitor numa espécie de vertigem. Essa experiência de busca daquilo que, em sua inapreensibilidade, não se deixa fixar produz no leitor certos efeitos de aesthesis. No processo de ficcionalização do autor, há uma organização em torno da ausência de um nome, que aproxima o leitor da experiência estética da criação.

Porém, é no texto da dedicatória endereçada postumamente ao pai que a obra mais se reveste de significação. Este texto ilumina no romance as insígnias do “nome-do-pai”. Nessa particularíssima cortesia se explicita a filiação intelectual e afetiva, a dimensão simbólica que enlaça livros e afetos. Há um legado. E o leitor é chamado a testemunhar. Ali, mais que em qualquer outro paratexto, se enuncia o que liga a obra à sua ontogênese. Fio invisível que organiza as paixões humanas e formata a existência, o desejo adquire, na particularidade desta história, deste romance, os matizes do que se desenhara em imaginação e afeto naquela “vasta e caótica biblioteca”. Cumprida a função paterna, realizada a criação. Para a “felicidade difícil” do leitor.

Referências

GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009

KRISTEVA, Julia. O texto do romance: estudo semiológico de uma estrutura discursiva tranformacional. Lisboa: Horizonte, 1984.

SANTOS NEVES, Reinaldo. A folha de hera: romance bilíngüe. 1º. volume. Vitória: SECULT/ES, 2011.

[SILVA COSTA, Rita de Cássia Maia e. A invenção do autor ou da função ficcional dos paratextos em A folha de hera: romance bilíngue, de Reinaldo Santos Neves. A Gazeta, Caderno Pensar, 10/11/2012. Reprodução autorizada pela autora.]

———

© 2012 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

———

Rita de Cássia Maia e Silva Costa é autora do texto.