|

| Ilustração de Gilbert Chaudanne. |

É. Você queria um belo caleidoscópio: o mundo, com suas cintilações de civilizações, você queria ser uma espécie de colecionador de paisagens, de cidades, de vivências. Mas tudo isso desmoronava diante de uma ponte de Madras, Tamil Nadu, Índia. Homens pretinhos, com traços ocidentais, um pouco como os etíopes. Ninguém sabe sua origem — o cheiro de vários milênios —, e os templos hindus, com amontoados de corpos rolando uns em cima dos outros, numa orgia divina, à qual o homem era convidado, na rotação das rodas cósmicas, e convidado a ser esmagado também na incrível economia divina.

O caleidoscópio? O Terrível! Diante dessa ponte esmagada, escamada, de velho cimento outrora armado, quase despencando — pedaços inteiros chamados pela espécie de rio de lodo preto, notavelmente fedorento —, essa mesma impressão, como em outras cidades indianas, de estar diante de um império comido pelos cupins e os micróbios, pelos trópicos, um desgaste pela passagem não dos séculos, mas dos milênios.

A ponte. A ponte sobre a qual agora estou andando. A ponte, dando uma vista panorâmica sobre a cidade roída, escamada — o cheiro forte, onipresente, do esgoto, de folhas apodrecidas, de merdas humanas (saudade de um bom cheiro de estrume de vaca) —, e assim acendo um biddie, marca Ganesha, meu preferido, bem à vontade, em minha roupa indiana, estava, na verdade, me filmando mentalmente, me vendo como uma espécie de aventureiro — aquele cara vivido, que conhece um monte de países, uma verdadeira agência de viagem ambulante, meu Deus!, o cara. Isso. O cheiro do vivido no contato com a pele do asfalto, das mulheres, dos bichos. Assim, o rosto um pouco esmaecido, algumas rugas elegantemente distribuídas, daquelas rugas que as adolescentes apreciam no homem maduro, que as fazem lembrar o papai e que lhes dão a impressão de estar diante de uma fatia de vida bem vivida.

O problema é que não tinha ruga nenhuma, que era frágil como uma moça de colégio, que, então, estava fadado a não poder brincar de cara vivido. Este, em geral, é um cafajeste que confunde o fato de viver com o fato de foder — em todos os sentidos. É uma espécie de instinto de caçador, de predador. E o meu instinto era mixuruca, porque simplesmente sensível demais, até a candura absoluta. Alguém falava: “Me dá seu dinheiro, vou trocar na esquina”, e eu aceitava. Para mim, era palavra dada, e à palavra dada não se abre a boca. Assim, várias vezes, fiquei sem o troco…

Então, era isso, esse índio-francês-coração-sensível andava na ponte de Madras e se sentia até satisfeito em ter chegado até ali. Um velho sonho realizado: as Índias e o espírito das Índias Gerais. Agora, ele estava se convertendo em aventureiro do Espírito. Viu os templos hinduístas, budistas, as vacas sagradas… Ele se dizia que estava vivendo no Espírito e que podia ser um quase puro espírito, sem a rotina do cotidiano, sem as obrigações de comer, foder, dormir, trabalhar. Assim = os jejuns na estrada, forçados ou não, as noites não dormidas, voluntariamente, nas estações de trem, horas sentado no mesmo lugar, segurando um galho, tudo isso era como espécies de exercícios espirituais entre Inácio de Loiola e Buda, que deviam me levar, com a ajuda da vaca sagrada e do elefante branco e voador até o Âmago do Divino.

Por enquanto, de divino só tinha a marca do meu cigarro: Ganesha — e seu gosto de folha vegetal que queima os lábios.

Nos dois casos: o aventureiro exterior e o aventureiro interior (espiritual) eram uma doce masturbação, que excluía a realidade abrupta do mundo.

Porque, chegando no final da ponte, meu olhar foi atraído por algo preto, à esquerda, embaixo da ponte, esse algo com bastante extensão. Parecia pedaços de plástico preto, misturados com lama também preta, pedaços de caixote com pedaços de papelão, cordas, arames, e isso parecia que era oco, parecia que tinha uma abertura, um buraco-abertura, e isso parecia respirar, no lodo com o cheiro acre do esgoto, de merda, de mijo. Era assim como uma caverna caleidoscópia de arame, de plástico preto, de papelão, de madeira, algo como um covil, onde o lodo era rei.

|

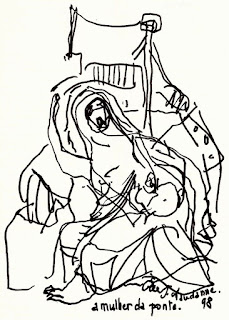

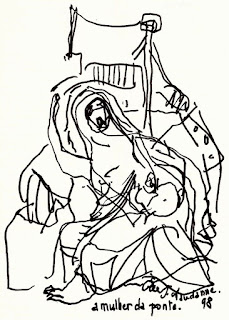

| Ilustração de Gilbert Chaudanne. |

Pensei: um depósito de lixo, onde, certamente, o acaso pensou interessante fazer essa espécie de caverna — uma caverna no lixo.

Mas, lentamente, naquele buraco de caverna de lixo, vi algo preto se movendo, uma forma alongada que toma rapidamente a forma de um braço — e era um braço humano, sim, e, dessa vez, lentamente, o resto do corpo de uma mulher preta, seminua, se oferecia à luz do dia quente de Madras, com um neném pendurado numa mama ressecada, raquítica.

Baixei os olhos para não encontrar os da mulher, da mãe. Senti uma vergonha, mais que isso, uma desonra, de estar vivo e de ter o luxo de me achar um aventureiro material e espiritual. O que estava em mim era um desejo forte de pedir perdão àquela mulher, como se eu fosse responsável pela desgraça dela, mas não conseguia fazer nada, a não ser andar covardemente, pedindo perdão à ponte, à cidade, à Índia, e, de repente, ficando com uma imensa raiva de que o mundo não era mais o palco das minhas proezas ou dos meus devaneios — mas algo tétrico, terrível, onde há pouco espaço para a transparência do amor do próximo. E havia nenhum espaço, aliás, para qualquer tipo de espiritualidade. O que vale o chamado do Espírito, diante daquela mulher? É simplesmente uma piada.

E eu também, com meus pobres devaneios de estudante secundarista, era uma piada ambulante — mas que tinha, pelo menos, consciência de ser uma piada, o que me transformava numa piada trágica. Chora por ti, meu filho, você é notavelmente ridículo!

Assim, talvez, conheci pessoas que estavam já longe do pequeno cinema pessoal, mas acho que não as reconheci — ou melhor, achei-as insignificantes. Não percebia a bondade, lá onde estava, no gesto materno de uma mulher, na generosidade aberta de um velho bon vivant — não — me amarrava em caras que, como eu, mas de uma maneira mais primária e grosseira, brincavam de ser o Tal, o aventureiro, o cara vivido, o garanhão, etc. Assim, tive um monte de amigos errados, daquela turma do eu, eu, eu. Para mim, esses caras eram os fortes e tinha de me educar a ser como eles, uma espécie de biruta feliz.

Tentei, não consegui. No fundo do poço, das farras, das trepadas, havia uma fenda luminosa, que brilhava como uma espada: Excalibur!

Essa fenda era a minha consciência — que não consegui destruir e que carrego até hoje, como minha mochila, naquela época.

A consciência é uma mochila e eu sou o jegue da minha consciência.

[Da série “Memórias de um maluco de estrada”, transcrito da revista Você, da Universidade Federal do Espírito Santo, n. 60, outubro de 1998.]

———

© 1998 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

———

Gilbert Chaudanne é artista plástico e escritor. (Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)